Расчет потерь

от издержек, вызванных простоем транспортного

потока перед остановочным пунктом трамвая

А.А. Кустенко

Описана

методика расчета определения потерь транспортного потока в районе остановочного

пункта трамвая расположенного на проезжей части.

Остановочные пункты (ОП)

трамвая размещаются: 1) на обособленном полотне, как правило, перед

перекрестками (трамвай безопаснее обходить спереди) - при этом возможно

совмещение ОП трамвая и встречного автобуса (троллейбуса) - для трамвая перед

перекрестном, а для автобуса (троллейбуса) – за перекрестком; 2) при размещении трамвайных путей посредине

проезжей части; ОП может быть оборудован

посадочной площадкой, поднятой над проезжей частью; 3) размещение трамвайных путей посредине проезжей

части без посадочной площадки.

Преимуществом ОП во втором случае является относительная

защищенность пешеходов, ожидающих посадки или сошедших с трамвая, а также

возможность переходить проезжую часть в тот момент, когда на ней нет машин.

Недостатком их является сужение проезжей части, что снижает пропускную

способность участка дороги и увеличивает вероятность наступления конфликтной

ситуации между выходящими пассажирами и транспортным потоком, так как некоторые

посадочные площадки не оборудованы ограждениями, а автомобили не соблюдают

правила ДД и не останавливаются перед ОП. Это приводит

к тому, что пассажирам трамвая приходится идти к тротуару между стоящими на

перекрестке транспортными средствами Происходит

задержка транспортного потока при посадке-высадке пассажиров, что негативно

сказывается на всем дорожном движении.

В первых двух вариантах размещения ОП трамвай оказывает

незначительное влияние на основной транспортный поток. При посадке пассажиров с

проезжей части основной транспортный поток вынужден останавливаться для

пропуска входящих(выходящих) пассажиров.

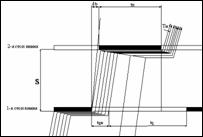

Остановочные пункты трамвая могут размещаться перед или за перекрестком. Отсюда можно представить схему

совмещенной работы трамвая и транспортного потока (рис.1). При размещении ОП за

перекрестком 1-я стоп-линия –

перед перекрестком, а 2-я стоп-линия – перед остановочным

пунктом трамвая. В случае размещения ОП перед перекрестком 1-я стоп линия – перед

остановочным пунктом трамвая, а 2-я стоп линия – перед перекрестком. На рис.1.

и 2. изображена диаграмма движения

транспортных средств между этими стоп-линиями.

Особенностью работы светофорного объекта является цикличность

повторения разрешающего и запрещающего сигнала светофора. Для трамвайного

движения характерна случайность прибытия

трамвая к ОП, что является причиной дополнительных

издержек вызванных задержкой основного транспортного потока. Трамвай может

прибыть как в начале горения зеленого сигнала и задержать основную массу

транспортного потока двигающегося в прямом направлении (рис.1), так и в конце

горения зеленого сигнала при этом задержать низкоскоростной поворотный поток (рис.2).

В расчетах время прибытия трамвая к первой стоп-линии относительно включения разрешающего сигнала

светофора принимается равным:

![]() , с;

, с;

При этом в зависимости от значения ![]() возможны два варианта развития событий:

возможны два варианта развития событий: ![]() , трамвай пребывает на запрещающий

сигнал светофора;

, трамвай пребывает на запрещающий

сигнал светофора; ![]() , трамвай пребывает на разрешающий

сигнал светофора .

, трамвай пребывает на разрешающий

сигнал светофора .

Рис.1. t-s диаграмма движения транспортных средств

Рис.2. t-s диаграмма движения транспортных средств

Рис.2. также характерен для координированного движения трамваев.

Расчет задержек вызванных трамваем на остановочном пункте

1.При

расположении остановочного пункта за перекрестком (рис.3).

В этом случае образуются две стоп линии: первая – обязательная, обеспечивающая пропуск

автомобилей через перекресток; вторая – необязательная, вызванная остановкой трамвая

на остановочном пункте для посадки-высадки пассажиров.

На регулируемом перекрестке пропуск автомобилей через

первую стоп-линию

регулируется светофором. Пропуск автомобилей через вторую стоп-линию регулируется движением трамвая.

1.1

Удельная задержка на первой стоп-линии

(секунды) рассчитывается по упрощенной формуле Вебстера:

|

|

где

– интенсивность прибытия, а/с; – коэффициент загрузки полосы движения: – поток

насыщения, а/с; – доля зеленого сигнала

в цикле:

В литературных источниках поток насыщения определяется

по разному, в большинстве работ – это наибольшая установившаяся интенсивность

движения через стоп-линию при наличии достаточно

длинной очереди автомобилей. Чтобы учесть все потери, предложена

скорректированная формулировка потока насыщения, учитывающая продолжительность

горения зеленого сигнала: поток насыщения – это наибольшая средняя за время горения

зеленого сигнала интенсивность убытия автомобилей от стоп-

линии при рассасывании достаточно длинной очереди:

|

|

где![]() – коэффициент условий по потоку насыщения,

– коэффициент условий по потоку насыщения, ![]() =1-1,2;

=1-1,2; ![]() – динамический

коэффициент приведения транспортных средств данной группы [1]

– динамический

коэффициент приведения транспортных средств данной группы [1] , а

, а ![]() - интенсивность движения транспортных средств данной группы.

- интенсивность движения транспортных средств данной группы.

1.2

Задержки на

второй (условной) стоп-линии:

Суммарные задержки всех автомобилей перед трамвайной

остановкой определяется по формуле:

|

|

где ![]() – задержка при накоплении очереди за время существования

стоп линии, с;

– задержка при накоплении очереди за время существования

стоп линии, с; ![]() – задержки при

рассасывании очереди после закрытия дверей трамвая и начала движения

транспортного потока, с.

– задержки при

рассасывании очереди после закрытия дверей трамвая и начала движения

транспортного потока, с.

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.

Условная схема расположения ОП за перекрестком

Формула действительна при условии, что ![]() ; при этом для расчета

; при этом для расчета ![]() время разрешенного

движения рассчитывается по формуле:

время разрешенного

движения рассчитывается по формуле: ![]() , где

, где ![]() – время горения

разрешенного сигнала светофора, с;

– время горения

разрешенного сигнала светофора, с; ![]() – время существования стоп-линии вызванных остановкой

трамвая, с.

– время существования стоп-линии вызванных остановкой

трамвая, с.

1.2.1 Для

времени прибытия трамвая к первой стоп-линии относительно

включения разрешающего сигнала светофора ![]() (рис.1). Количество задержанных транспортных средств

на второй стоп линии определяется по формуле:

(рис.1). Количество задержанных транспортных средств

на второй стоп линии определяется по формуле:

|

|

где![]() ,

,![]() – интенсивность прибытия транспортных средств ко второй стоп

линии, а/с;

– интенсивность прибытия транспортных средств ко второй стоп

линии, а/с; ![]() ,

,![]() – время существования второй стоп линии, с.

– время существования второй стоп линии, с.

Так как транспортный поток движется неравномерно, интенсивность

![]() характеризует движение

транспортных средств с потоком насыщения, а

характеризует движение

транспортных средств с потоком насыщения, а ![]() характеризуется

интенсивностью прибытия транспортных средств к первой стоп-линии. Интенсивность принимается с учетом поправочного коэффициента вызванного

перестроениями транспортных средств между полосами.

характеризуется

интенсивностью прибытия транспортных средств к первой стоп-линии. Интенсивность принимается с учетом поправочного коэффициента вызванного

перестроениями транспортных средств между полосами.

![]() =

= ![]() , а/с ;

, а/с ; ![]() =

= ![]() , а/с;

, а/с;

где

![]() – интенсивность

прибытия транспортных средств к первой стоп линии, а/с;

– интенсивность

прибытия транспортных средств к первой стоп линии, а/с; ![]() – коэффициент,

учитывающий изменения интенсивности после прохождения перекрестка

– коэффициент,

учитывающий изменения интенсивности после прохождения перекрестка ![]() ;

; ![]() – интенсивность прибытия

ко второй стоп линии, а/с;

– интенсивность прибытия

ко второй стоп линии, а/с; ![]() – интенсивность убытия

от первой стоп линии, а/с.

– интенсивность убытия

от первой стоп линии, а/с.

В свою очередь ![]() ,

,![]() описывают время движения транспортных средств

с потоком насыщения и свободного движения соответственно. Для

обеспечения правильного распределения времени между

описывают время движения транспортных средств

с потоком насыщения и свободного движения соответственно. Для

обеспечения правильного распределения времени между ![]() и

и ![]() должны

соблюдаться следующие условия:

должны

соблюдаться следующие условия:

1.

Если ![]() , то

, то ![]() и

и ![]() .

.

где

![]() – время свободного

движения транспортных средств после включения разрешающего сигнала светофора на

первой стоп линии, с; – время прибытия

трамвая к первой стоп линии относительно включения разрешающего сигнала

светофора, с; – разность времени на

движение между первой и второй стоп- линиями,

вызванная различной динамикой трамвайного вагона и транспортного потока, с; – расстояние между первой и второй стоп-линиями, м;

– время свободного

движения транспортных средств после включения разрешающего сигнала светофора на

первой стоп линии, с; – время прибытия

трамвая к первой стоп линии относительно включения разрешающего сигнала

светофора, с; – разность времени на

движение между первой и второй стоп- линиями,

вызванная различной динамикой трамвайного вагона и транспортного потока, с; – расстояние между первой и второй стоп-линиями, м; ![]() ,

,![]() – средняя скорость движения соответственно автомобиля и

трамвая между стоп-линиями, м/с;

– средняя скорость движения соответственно автомобиля и

трамвая между стоп-линиями, м/с; ![]() – коэффициент

приращения очереди на второй стоп-линии;

– коэффициент

приращения очереди на второй стоп-линии; ![]() – время существования

второй стоп линии, с.

– время существования

второй стоп линии, с.

2.1.

Если ![]() , то

, то ![]() и

и ![]() ;

;

где![]() – время рассасывания очереди транспортных средств на первой

стоп линии, с; – коэффициент приращения

очереди на первой стоп линии ;

– время рассасывания очереди транспортных средств на первой

стоп линии, с; – коэффициент приращения

очереди на первой стоп линии ;

2.2.Если ![]() , то

, то ![]() ,

, ![]() и

и ![]() =

= ![]()

где![]() – время движения трамвая между стоп линиями, с :

– время движения трамвая между стоп линиями, с :

3. Если , то ![]() и

и ![]() ;

;

Выбрав один из предложенных выше вариантов развития событий,

определим значение задержанных автомобилей на второй стоп-линии ![]() . Время простоя трамвая на остановочном пункте

. Время простоя трамвая на остановочном пункте ![]() определяется экспериментально.

определяется экспериментально.

В процессе существования второй стоп линии количество

автомобилей в очереди увеличивается и

определяется по формуле:

![]() , ед;

, ед;

1.2.2.

Для времени прибытия трамвая к первой стоп-линии

относительно включения разрешающего сигнала светофора ![]() (рис.2.).

(рис.2.).

В этом случае интенсивность на второй стоп-линии будет складываться из интенсивности право- и левоповоротного транспорта:

1) Время существования второй стоп-линии для правоповоротного

транспорта:

![]() , с;

, с;

где

![]() – время простоя

трамвая на остановочном пункте, с;

– время простоя

трамвая на остановочном пункте, с;

![]() – переходной интервал

(интервал времени между выключением разрешающего сигнала одного направления и

включением его на втором), с.

– переходной интервал

(интервал времени между выключением разрешающего сигнала одного направления и

включением его на втором), с.

2) Время существования второй стоп-линии для левоповоротного

транспорта:

Для левоповоротного

транспорта между первой и второй стоп-линиями появляется

промежуточная вызванная транзитным встречным

транспортом:

![]() , с;

, с;

где

![]() – время существования промежуточной стоп-линии (время

рассасывания транзитного встречного потока):

– время существования промежуточной стоп-линии (время

рассасывания транзитного встречного потока):

![]() , с;

, с;

где![]() – интенсивность встречного транзитного потока, а/с;

– интенсивность встречного транзитного потока, а/с;

1. Если ![]() , то

, то ![]() и

и ![]()

где![]() – время рассасывания очереди транспортных средств на первой

стоп линии, с;

– время рассасывания очереди транспортных средств на первой

стоп линии, с;

2. Если ![]() , то

, то ![]() и

и ![]() ;

;

Выбрав один из предложенных выше

вариантов развития событий определим

значение задержанных автомобилей на второй стоп линии ![]() .

.

2.

При расположении

остановочного пункта перед перекрестком (рис.4.):

Первая стоп-линия

– необязательная, вызванная остановкой трамвая на остановочном пункте для

посадки-высадки пассажиров.

Вторая стоп-линия

– обязательная, обеспечивающая пропуск автомобилей через перекресток.

Рис.4. Условная схема

расположения остановочного пункта перед

перекрестком

Суммарные задержки всех автомобилей на перекрестке с

двумя стоп-линиями в цикл:

|

|

2.1.

При времени прибытия трамвая к первой стоп-линии

относительно включения разрешающего сигнала светофора ![]() (рис.2.):

(рис.2.):

В этом случае трамвай пребывает на запрещающий сигнал

светофора и существенным образом не влияет на задержку транспорта. Если

соблюдается следующее условие:

![]() ;

;

В противном случае происходит задержка транспорта при

этом время разрешающего сигнала светофора равно:

![]() ,с ;

,с ;

2.2. При

времени прибытия трамвая к первой стоп-линии

относительно включения разрешающего сигнала светофора ![]() (рис.1.).

(рис.1.).

![]() ,с ;

,с ;

Удельную задержку транспортного средства при расположении

трамвайной остановки перед перекрестком определяем по формуле Вебстера рассмотренная выше (![]() ).

).

Если движение перегружено (![]() ), удельные задержки транспорта рекомендуется рассчитывать

по формуле Брилона и Ву:

), удельные задержки транспорта рекомендуется рассчитывать

по формуле Брилона и Ву:

, с/а;

, с/а;

где

![]() – средняя длина

очереди на стоп–линии в течение пикового периода

– средняя длина

очереди на стоп–линии в течение пикового периода ![]() ,

авт.:

,

авт.:

![]() ;

;

при ![]() и

и ![]()

![]() ,

,

![]() ;

;

при ![]() ,

,

![]()

при ![]() .

.

где

![]() – продолжительность

пикового периода, с:

– продолжительность

пикового периода, с:

![]() , с;

, с;

где![]() – среднесуточное количество трамваев в час , тр;

– среднесуточное количество трамваев в час , тр; ![]() – количество светофорных циклов в час, цикл;

– количество светофорных циклов в час, цикл; ![]() – время в течении которого

– время в течении которого ![]() , с.

, с.![]() – приведенная продолжительность пикового периода:

– приведенная продолжительность пикового периода:

![]() , с;

, с;

где

![]() –коэффициент

формы распределения ИД на входе (табл. 1);

–коэффициент

формы распределения ИД на входе (табл. 1); ![]() – коэффициент загрузки

полосы движением;

– коэффициент загрузки

полосы движением; ![]() –приведенный коэффициент загрузки полосы движением:

–приведенный коэффициент загрузки полосы движением:

![]() ;

;

где

![]() – коэффициент,

зависящий от формы распределения интенсивности движения (табл. 1);

– коэффициент,

зависящий от формы распределения интенсивности движения (табл. 1); ![]() – верхний предел

значения

– верхний предел

значения ![]() , выше которого будут ожидаться перенасыщенные циклы:

, выше которого будут ожидаться перенасыщенные циклы:

![]() ;

;

![]() и

и ![]() –параметры, характеризующие

распределение ИД на входе (табл.1);

–параметры, характеризующие

распределение ИД на входе (табл.1);

Z – размах распределения интенсивности движения на

входе в течение пикового периода:

![]() ;

;

Табл.1. К расчету задержек по формуле Брилона

и Ву

|

Форма распределения |

x1* |

x2* |

Kx |

KT |

|

Парабола |

|

|

|

0,582 |

|

Косинусоида |

|

|

|

0,5 |

|

Треугольник |

|

|

|

0,5 |

В течение времени ![]() транспортный поток

может двигаться как с перегрузкой, так и свободно пересекать стоп-линии не задерживаясь на них.

В этом случае суммарная удельная задержка будет определяться по формуле:

транспортный поток

может двигаться как с перегрузкой, так и свободно пересекать стоп-линии не задерживаясь на них.

В этом случае суммарная удельная задержка будет определяться по формуле:

![]() , с/а;

, с/а;

Расчет годовых экономических потерь производится по формуле[1]:

![]() , у.е./год;

, у.е./год;

где:

![]() – экономический

коэффициент приведения;

– экономический

коэффициент приведения; ![]() – годовой фонд

времени,

– годовой фонд

времени, ![]() =4200ч/год;

=4200ч/год; ![]() – цена издержки,

– цена издержки, ![]() =3 у.е./ч.[1];

=3 у.е./ч.[1];

![]() – коэффициент

приведения размерностей,

– коэффициент

приведения размерностей, ![]() =1/3600.

=1/3600.

Литература

1. Врубель

Ю.А. Потери в дорожном движении.-Мн.:

БНТУ, 2003. – 377с.

2. СНиП 2.05.09-90

«Трамвайные и троллейбусные линии»

3.

О новых нормах проектирования трамвайных и троллейбусных линий. Бюл. строит. техники,

1976, № 7, с. 24

4. СНиП II 41-76 Электрофицированный

городской транспорт. // Трамвайные и троллейбусные пути. - М., 1977

5.

Томилин А.И. Организация движения трамвая и троллейбуса. - М.: Стройиздат,1969.

- 240с.